生態遺伝学コース

地球上の環境は地球誕生以来変化を続け今日に至っていますが、近年の人間活動による変化は特に激しいとされています。こうした変化の下でどのように生物種の多様性を維持するかは、人類にとって重要な課題で、さまざまな側面からの取り組みが始まっています。当コースの目的の一つは、多様性維持について遺伝学的側面から研究することです。個体群の遺伝的多様性はその個体群の変動、さらには群集の安定性にも影響を及ぼしていて、生物種の多様性維持に大きな役割を果たしていると考えられます。しかしながら、現在、自然個体群の遺伝的多様性、そしてその役割についての情報はまだまだ不足しています。当コースでは、教員、大学院生および卒業研究生が、フィールド調査も含め、さまざまな分野の教育・研究を展開していきます。

生態遺伝学コースのホームページ -> https://noah.ees.hokudai.ac.jp/bio/?p=2152

担当教員紹介

越川 滋行 教授

Shigeyuki Koshikawa, Professor

進化発生生物学、分子遺伝学、自然史

ショウジョウバエを対象に、発生生物学や遺伝学の手法を用いて、模様形成のメカニズムとその進化を研究しています。また、地下に適応した昆虫が視覚をどのように退化させていったのかを形態学とゲノミクスの両面から研究しています。時間スケールが長く形の変化を伴う、いわゆる大進化に注目し、どのような遺伝子がどのような制御ネットワークを構築することが大進化につながるかを明らかにしようとしています。

ミズタマショウジョウバエの翅の模様。近縁種には、着色の場所が少ない種もいます。どのような仕組みで、本種に特異的な模様が作られているのかについても、進化生物学的な観点から研究しています。

浅い地下に生息し、視覚を退化させたゴミムシ。体色が薄く、感覚毛が長いなど、典型的な地下適応の形質が見られます。洞窟深部などのより深い地下に適応した種と比べると、特殊化の程度は低く、地上から地下深くへの進化を考えると過渡的な段階にあると考えることができます。

内海 俊介 教授

Shunsuke Utsumi, Professor

生態学、進化生物学、多様性科学

野生植物(草本・木本)を中心に、植物―植物や植物―昆虫・微生物の間の複雑で未知な相互作用網を紐解く研究をしています。ゲノムから生態系までの階層横断アプローチと、進化や遺伝的多様性と生態的特性のフィードバックを重視しています。多種共存や個体群存続に対する進化の意義、都市が進化に与える影響、遺伝的多様性が生態系機能に与える影響などを明らかにし、人と自然の関わり方についての新たな視点を追求します。

(左上)多様性を操作した野外実験区。種内多様性をゲノムレベルで評価し、生態系機能に対する種内レベルと種レベルの多様性の包括的影響を調べている。(左下)まだ雪に覆われた晩冬の実験区。(中上)都市における生物進化のモデルであるシロツメクサの大群落。(中下)外来植物セイタカアワダチソウに訪花する外来種セイヨウオオマルハナバチ。人間活動の最たるものと言える都市形成や、人間活動によって生み出された外来生物同士の相互作用は、生物たちの新たな進化を今まさに駆動している。(右)ハンノキの根に共生する放線菌フランキア属の根粒。一つの森や一本の木の根にさえ、多様な系統のフランキアが同時に共生していることが分かってきた。

早川 卓志 助教

Takashi Hayakawa, Assistant Professor

分子生態学、集団遺伝学、ゲノム科学

世界には6000種類の哺乳類が生息しています。約1億年前、超大陸の分裂、恐竜の衰退、被子植物の繁栄とともに、世界中に爆発的に適応放散しました。国内外のフィールドや動物園に出かけて観察をしながら、そうした哺乳類の進化と適応のメカニズムを、ゲノム科学の手法で探っています。

左上から右方向に、チンパンジー、ニホンザル、ロエストモンキー、レッドテイルモンキー、ブルーモンキー、ハリモグラ、コアラ、イースタンクオール、カモノハシです。霊長類各種や、コアラ、カモノハシやハリモグラなどの全ゲノム解析をおこないました。たとえば高度に樹上適応している霊長類やコアラでは、樹上の「おいしい」食べ物を選べるように味覚受容体遺伝子が進化していることを発見しました。唯一の卵を産む哺乳類であるカモノハシやハリモグラの比較ゲノム解析をオーストラリアと共同で実施し、水中生活を送り繁殖相手や競争相手をフェロモンで認識する必要のあるカモノハシはフェロモン系の感覚が発達している一方で、食料となるシロアリの巣をにおいで見つける必要のあるハリモグラは嗅覚が発達しているということを遺伝子レベルで発見しました。

佐藤 安弘 助教

Yasuhiro Sato, Assistant Professor

植物生態学、量的遺伝学、生物情報学

生物情報学の技術を駆使して植物を取りまく生態現象を解きほぐす研究を行っています。野外における生物の環境応答や生物間の相互作用は量的な変異を伴った複雑な形質です。取り扱いの難しい生態現象にオミクス科学を応用することで、現象の背後にある遺伝的基盤を定量的に理解することを目指しています。

吉田 磨仁 助手

Kiyohito Yoshida, Research Associate

分子遺伝学

長鎖多価不飽和脂肪酸(LC-PUFA)の適応的な細胞機能とその分子機構の解明を目指しています。そのために、LC-PUFA関連遺伝子をバクテリアで発現させることにより、LC-PUFAが細胞に与える影響を調べています。さらに、LC-PUFAの食品利用をめざす実用的研究も行っています。

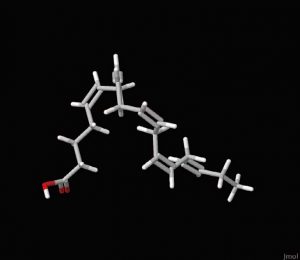

LC-PUFAの分子構造

ヘアピン構造をした EPA分子二重結合を4つ以上持つものをLC-PUFAと呼びます。特に、ドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)は生物にとって重要なLC-PUFAです。LC-PUFAにある二重結合は回転できません。その結果、一番安定な形は、図に示すようなヘアピン構造です。そのおかげで、LC-PUFAの融点は、飽和脂肪酸に比べ、かなり低くなります。例えば、飽和脂肪酸ステアリン酸の融点は約70℃ですが、EPAの融点は -54℃です。 LC-PUFAのこのような物理的特性によって、様々な生理機能が生み出されていると考えられています。

当コースでは野外生態調査(フィールドワーク)ならびに室内における生物飼育・操作実験をなどと遺伝的解析実験を相互にフィードバックさせることによって、地球環境科学教育の基礎となる生物の進化、種の多様性維持機構、個体群変動の機構、絶滅危惧生物の保全、環境変動に対する生物の対応など幅広い教育を行っています。

生態遺伝学コースのホームページ -> https://noah.ees.hokudai.ac.jp/bio/?p=2152