水圏生物学コース

水圏生物学コースでは、地球の70%を占める水圏環境、すなわち淡水生態系(河川・湖沼・湿原)と海洋生態系(沿岸・外洋)に生育する生物群を対象として、環境応答、環境適応、生物生産、多様性、モニタリングなどの解明を目的として遺伝子・細胞レベルから個体・群集レベルまで種々の手法を用いて研究を進めています。また、本コースの構成教員は北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーションに所属しているため、大学院での研究教育は個性と魅力あるフィールドを有する臨海実験所等で展開することになります。各実験所の活動はホームページ(http://www.hokudai.ac.jp/fsc/)を参照して下さい。

担当教員紹介

宮下 和士 教授

Kazushi Miyashita, Professor

水圏生物資源計測学、システム水産学

[生態系変動解析分野]

長里 千香子 教授

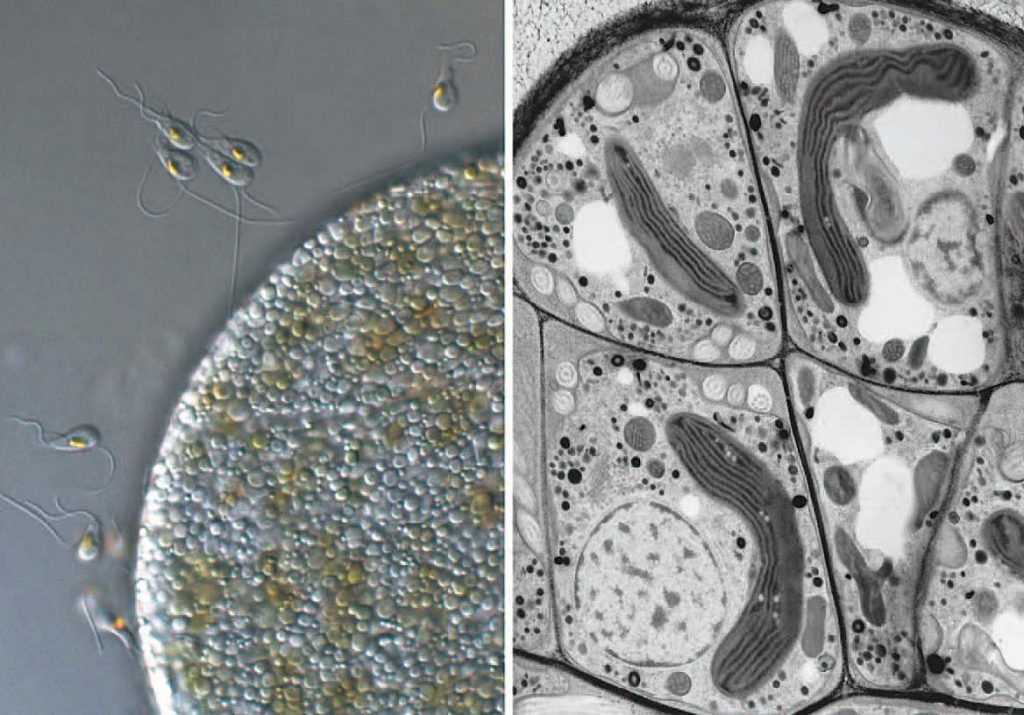

Chikako Nagasato, Professor

藻類学、細胞生物学

[室蘭臨海実験所]

仲岡 雅裕 教授

Masahiro Nakaoka, Professor

海洋生態学、群集生態学

[厚岸臨海実験所]

四ツ倉 典滋 教授

Norishige Yotsukura, Professor

海産植物学、多様性保全学

[忍路臨海実験所]

南 憲吏 准教授

Kenji Minami, Associate Professor

沿岸資源計測学、音響計測学

[生態系変動解析分野]

伊佐田 智規 准教授

Tomonori Isada, Associate Professor

生物海洋学、衛星海洋学

[厚岸臨海実験所]