海洋生物生産学コース

海洋生態系の基盤を形成している植物プランクトンによる基礎生産によって魚類を含む高次生態系の規模が決定されています。基礎生産は、窒素、リンなどの栄養塩環境、光、温度などの物理的環境によって大きく変動します。亜寒帯域では、一般的には生物生産性は高いものの、海域によってその環境が大きく異なることから、生物生産性の大小およびそれを制御している要因が多種多様です。また、河川・海洋環境は基礎生産を左右するだけでなく、魚類や無脊椎動物の生活史パターンに大きな影響を与えます。海洋生物生産学コースでは、淡水域から汽水域、干潟域、沿岸域、外洋域と様々なフィールドを対象に基礎生産および物質循環に関わる諸過程に関する研究を行っています。また、水産資源を持続的に利用するためには、高度な生産技術が求められています。海域の生産物を物理・生物過程の両側面から適正に漁獲するための技術やシステム開発に関する研究についても行っています。

海洋生物生産学コースのホームページ -> https://ees-hokudai-marine.jimdofree.com/

担当教員紹介

高木 力 教授

tutakagi@fish.hokudai.ac.jp

Tsutomu Takagi, Professor

漁業生産工学、生体力学

水産資源をこれからも持続的に利用するためには、水産物を適正に漁獲し、生産するための高度な技術が求められています。研究室では、その技術開発のために物理学、工学、魚類行動学など多様な側面からアプローチしています。

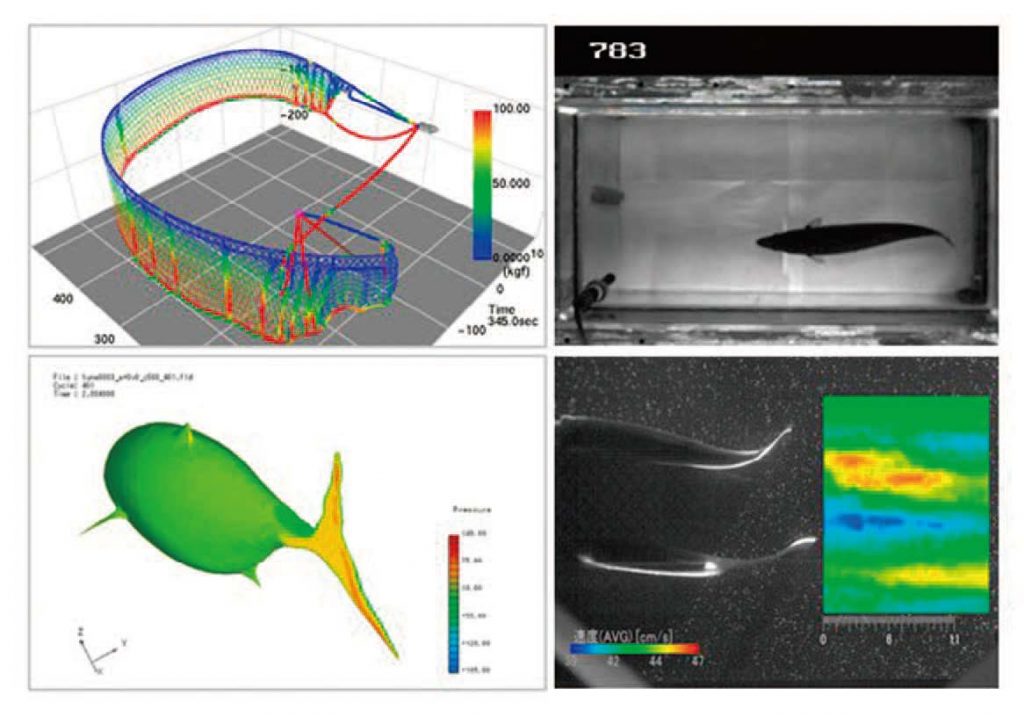

魚介類はどのように漁獲されているのか?水域の生物を生産物として水揚げするには漁獲するための技術が必要です。漁獲過程における生物の動きと漁具の動きの両方を把握し、必要な種や量を適切に漁獲生産するための技術やシステム開発研究を行 っています。具体的には、操業中の様々な網漁具全体の形状や動態を数値シミュレーシ ョン技術により可視化し、必要な物理情報を得ることで、最適なデザインや漁獲システムを研究しています。また、対象とする水生動物を保全管理しながら適切に漁獲するために、それらの移動能力、行動の発現やそのメカニズムを分析・理解するための研究も行っています。

芳村 毅 准教授

yoshimura-t@fish.hokudai.ac.jp

Takeshi Yoshimura, Associate Professor

海洋生物地球化学

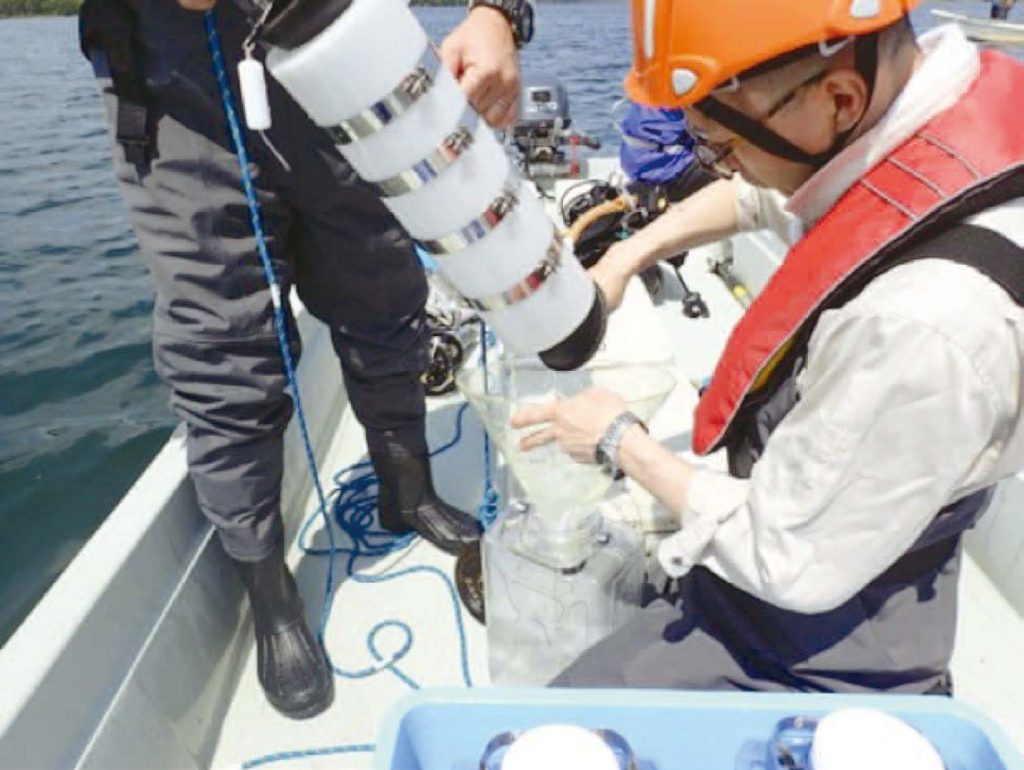

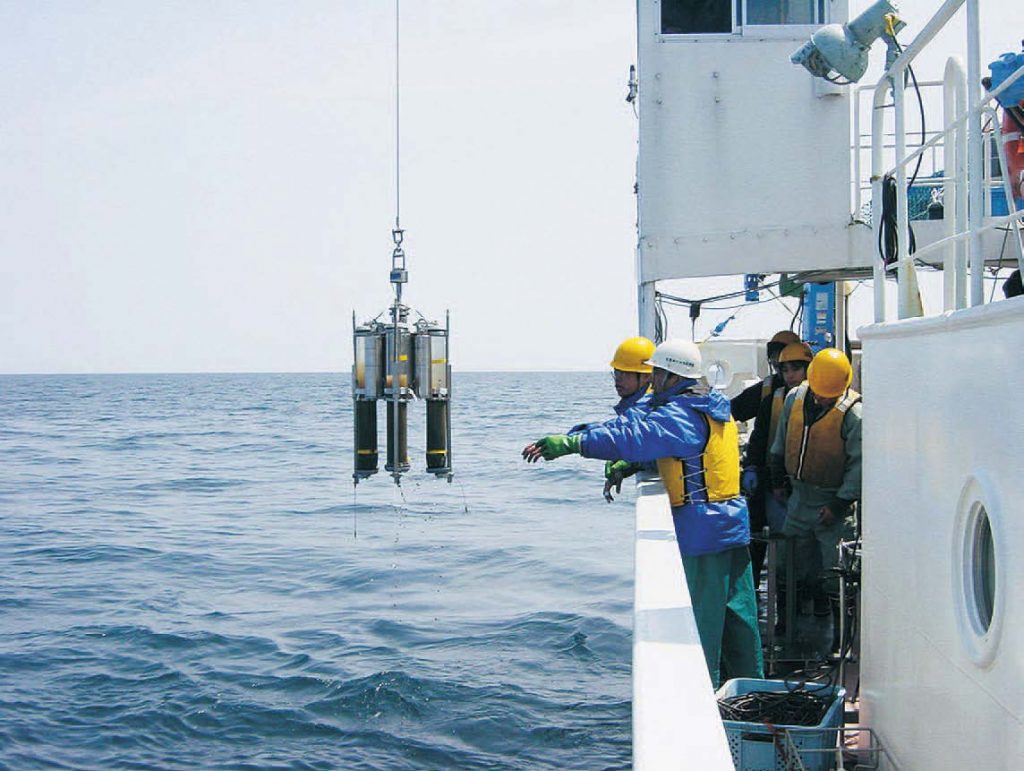

植物プランクトンの基礎生産に関連する炭素、窒素、リン、ケイ素などの生元素の循環過程を研究しています。海洋は二酸化炭素や熱を吸収することにより、地球の気候の安定化に大きな役割を果たしています。海洋への二酸化炭素の吸収・隔離には海洋生態系――特に植物プランクトン、動物プランクトン、細菌類などで構成される低次生態系――が重要な働きをしています。この炭素循環に関与する低次生態系の動態は窒素、リン、ケイ素などの栄養塩により規定されています。このため、生元素の循環過程のより良い理解は海洋生態系の動態を把握する上で不可欠です。私たちは汽水湖や沿岸域、外洋域までを対象に、船舶を用いた現地調査を主な手段として研究しています。得られた試料について精密な化学分析をおこない、海洋での生元素循環に関わるあらたな過程や原理を解明することを目指しています。

井尻 成保 教授

ijiri@fish.hokudai.ac.jp

Shigeho Ijiri, Professor

魚類生殖生理学、魚類繁殖学

種を存続するには継続して次世代を産み出す再生産、つまり生殖の成功が必要です。種の存続には、まずは棲息環境の保全による種の再生産の永続的な継続性を維持する必要があります。しかし、環境変化や漁獲圧などによって種の存続が危ぶまれる種もあり、そのような自然界で生産数が回復しない種に対しては、積極的に人の手で再生産を手助けする必要があります。本研究室は、特に絶滅危惧種のニホンウナギ、チョウザメ類の次世代生産技術の開発を目的としています。次世代生産、つまり種苗生産では、受精可能な良質卵の人工的な作出が成功の鍵となります。良質卵をつくるための研究では、まずは生殖腺の卵巣分化機構、卵母細胞の発達機構、卵成熟機構などを生理学的および分子生物学的側面から明らかにし、課題をあぶりだしてその解決法を探ります。

また、実験環境下だけの研究では正解がわからないことにも直面し、自然河川、海における対象種の生殖生理学的な解析を通して、人工種苗生産技術向上に対する解決法を探索することも行っています。このように、実験環境下、自然環境下双方における総合的な魚類生殖生理学的解析を通して、よき卵を作る技術を向上し、自然界で資源減少に直面する種の保全、増殖を目指した研究を進めています。